Hauptinhalt

„Ist doch cool, was ihr hier habt!“

Innovationsbroschüren und Dialogforum präsentieren innovative Potenziale ländlicher Regionen

Ländliche Räume bieten viele Potenziale für innovative Ideen und Problemlösungen. Nur werden diese oft übersehen, und auch die Förderung ist nicht immer passfähig. In zwei neuen Innovationsbroschüren stellt ein Team des IRS Forschungsergebnisse zu zwei ländlichen Innovationsregionen vor. Auf einem Dialogforum wurden im Austausch mit der Praxis Empfehlungen erarbeitet.

Ländliche Regionen stehen vor großen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, den Folgen des Klimawandels und der Digitalisierung. Um diese Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten und neue Entwicklungspotenziale zu erschließen, sind wirtschaftliche und soziale Innovationen im ländlichen Raum entscheidend. Innovationsforschung interessierte sich bislang allerdings vor allem auf Städte und Branchencluster. Es fehlt an Wissen, wie Innovationen im ländlichen Raum hervorgebracht, regionale Potenziale genutzt und Unterstützungsinstrumente bedarfsgerecht gestaltet werden können. Diesen Wissenslücken nimmt sich das Forschungsprojekt „Stark durch offene Innovationsregionen“ (SOIR) seit September 2022 an.

Jetzt präsentierte das Projektteam Forschungsergebnisse in zwei Innovationsbroschüren. Diese geben Erkenntnisse der Forschung in den beiden Untersuchungsregionen Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) und Nordfriesland (Schleswig-Holstein) wieder – und sie rücken innovative Potenziale ländlicher Regionen ins Bewusstsein. Die Broschüren bündeln, was das SOIR-Forschungsteam in drei Projektjahren über die Untersuchungsregionen gelernt hat. Sie richten sich an alle, die vor Ort Innovation ermöglichen, begleiten oder selbst anstoßen, ob in Verwaltung, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft. Sie versammeln Ergebnisse und konkrete Beispiele, ordnen diese ein und stellen zentrale Beratungs- und Förderangebote vor.

Eine Bühne für die Präsentation der Broschüren bot das Dialogforum „Ländliche Innovationsräume gestalten“, welche das Projektteam am 11. Juli 2025 in Ludwigslust veranstaltete. Ziel war es, mit den Praktiker*innen aus den untersuchten Landkreisen zu den Projektergebnissen in Austausch zu treten und gemeinsam Handlungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte Innovationsförderung zu entwickeln. Das Zukunftszentrum DeveLUP, welches der Landkreis Ludwigslust-Parchim im Jahr 2022 als Vernetzungsstelle für eine innovative Regionalentwicklung eröffnet hatte, bildete hierfür einen idealen Rahmen.

Auch wenn Nordfriesland und Ludwigslust-Parchim stellvertretend für ländliche Innovationen untersucht wurden, ging es dem Forscherteam zugleich ganz konkret um die Situation vor Ort. In diesem Sinn stimmten Grußbotschaften der beiden Landräte Florian Lorenzen (Nordfriesland) und Stefan Sternberg (Ludwigslust-Parchim) zu Beginn der Veranstaltung auf die Lage und Innovationsbemühungen beider Landkreise ein. Sabine Winkler, die Leiterin des Fachdienstes für Innovationen und Projekte des Kreises Ludwigslust-Parchim, ergänzte in ihren einführenden Worten, man wolle sich als Landkreis weniger auf das konzentrieren, was fehle, sondern stärker auf das, was bereits vorhanden sei. Damit legte Winkler den Ball vor, den das IRS-Team um Suntje Schmidt, Ralph Richter und Jonathan Hussels im folgenden Vortrag gern aufnahm. Sie ließen die rund vierzig Gäste an den Anliegen des SOIR-Projektes teilhaben und warfen Schlaglichter auf drei zentrale Befunde.

Erstens verwiesen sie auf die Eigenheiten ländlicher Innovationsprozesse: Neuartige Lösungen nutzten – ganz im Sinne der einleitenden Worte – oft die spezifischen regionalen Bedingungen, wie etwa Raumwohlstand (also die Verfügbarkeit von Platz und Fläche), geringeren Verwertungsdruck oder größere Anwendungsnähe. Das zweite Schlaglicht beleuchtete die Innovationsförderung durch Länder und Landkreise. Diese leisteten bereits viel bei der Mobilisierung von Fördermitteln, adressieren aber mit ihren Angeboten noch zu wenig die Potenziale und Innovationsträger im ländlichen Raum. Drittens zeigten sie, dass ländliche Innovationsprozesse systematisch die regionalen Grenzen überschreiten. Innovative Vorhaben mobilisierten Wissen, Kontakte und finanzielle Mittel aus allen Teilen des Landes und darüber hinaus. Mehr als zwei Drittel der Gründerinnen und Grüner innovativer Unternehmen und Initiativen hätten eine überregionale Mobilitätsgeschichte. Die empirischen Befunde mündeten im Ansatz der Sozialen Offenen Innovationsregion (SOIR), welchen das Projektteam im Anschluss vorstellte. Der SOIR-Ansatz versteht sich als Orientierungsrahmen für eine innovationsorientierte Regionalentwicklung. Er plädiert für räumliche, thematische und sektorale Offenheit und übersetzt diese Prinzipien in konkrete Maßnahmen einer bedarfsgerechte regionalen Innovationsförderung.

Im Anschluss standen Praxisbeispiele für bedarfsgerechte Ansätze der Innovationsförderung in ländlichen Regionen im Mittelpunkt. Eingeladen waren drei Vertreter*innen aus Mecklenburg-Vorpommern (Peter Dehne, Professor an der Hochschule Neubrandenburg, Thomas Radke vom Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern und Julia Quade von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern) sowie zwei Vertreterinnen aus Schleswig-Holstein (Ilja-Kristin Seewald vom Projekthaus Eiderstedt und Grit Kühne von der Diakonie Schleswig-Holstein), die ihre Projekte in jeweils fünfminütigen Impulsen präsentierten. Die Unterstützungsinstrumente erwiesen sich als vielfältig und reichten vom Wissenschafts-Praxis-Transfer über kooperative Reallabore, Innovationswerkstätten und Wettbewerbe bis hin zur Prozessbegleitung mit Design Thinking.

Die fünf Vertreter*innen diskutierten danach gemeinsam auf dem Podium, moderiert von Lea Baumbach. Dabei verdichteten sich zentrale Diskussionspunkte. Gefragt nach den Bedarfen oder Problemen, auf die ihre Förderansätze reagieren, nannten die Podiumsgäste Themen wie den Fachkräftemangel, fehlenden Wohnraum, die Gestaltung von Schrumpfungsprozessen und nachhaltigeres Wirtschaften – Herausforderungen also, die Innovationsdruck erzeugen. Zur Innovationskultur im ländlichen Raum berichtete Peter Dehne von einer Vielzahl innovativer Projekte, deren Besonderheit den Menschen vor Ort jedoch oft gar nicht bewusst ist. Solange sich Projekte nicht um Fördermittel bemühen oder an Wettbewerben teilnehmen, spiele der Innovationsbegriff kaum eine Rolle. Eine Beobachtung, die sich mit dem Konzept der „Schatteninnovationen“ beschreiben lässt. Um diese Innovationskraft sichtbar zu machen, brauche es manchmal auch die Anerkennung von außen, so Julia Quade ergänzend: „Ist doch cool, was ihr hier habt!“

Eine lebhafte Diskussion entspann sich um den Mehrwert von Fördermitteln. Ausgehend von der provokanten These, dass Fördermittel Innovationen eher hemmen, meldeten sich sowohl Stimmen, die ihren Nutzen betonten, als auch solche mit kritischer Perspektive. Zur ersten Gruppe gehörte Ilja-Kristin Seewald, welche die LEADER-Förderung der EU und speziell ihre Umsetzung in Schleswig-Holstein im Rahmen von Aktivregionen als sehr förderlich und zugänglich erlebt. „Danke EU, dass es die Förderprogramme gibt! Danke, dass es Aktivregionen gibt und man da noch reinkommt!“, so Seewald. Auch Corinna Hesse (Landesverband Kultur- und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern), die sich aus dem Publikum zu Wort meldete, sieht in Fördermitteln großes Potenzial, insbesondere durch LEADER. Aus mecklenburgischer Perspektive erkennt sie jedoch eine Unterfinanzierung und einen starken Wettbewerb um die Mittel, wodurch viele gute Projekte bei der Vergabe leer ausgehen. Julia Quade brachte die These ein, dass Fördermittel Innovationen eher hemmen könnten. Sie verstand dies jedoch nicht als pauschale Kritik, sondern als Anstoß für eine differenzierte Betrachtung. Aus ihrer Sicht liegt das Problem weniger in der Förderung selbst als in der engen Bindung an zuvor festgelegte Projektverläufe. Wenn sich im Prozess zeige, dass andere Wege sinnvoller wären, fehle häufig die Flexibilität zum Umsteuern. Das wirke innovationshemmend. Grit Kühne pflichtete bei und sprach von einer fehlenden Anerkennung des Scheiterns. Dabei liegen im Scheitern, so kann der Gedanke weitergeführt werden, viele Erkenntnisse, die für weitere Innovationsprozesse von Nutzen sein können. Auch Thomas Radke und Peter Dehne sehen den Nutzen von Fördermitteln nicht ausschließlich positiv. Für Dehne kommt es auf die Haltung an: Haben wir ein Problem erkannt und dafür eine Lösung entwickelt, für deren Realisierung wir nach geeigneten Fördermitteln suchen? In diesem Fall können Förderungen als zeitlich begrenzte Instrumente für das Überwinden der nächsten Hürde von Nutzen sein. Sind die Fördermittel hingegen selbst ausschlaggebend für ein Projekt, seien die daraus entstandenen Ansätze selten nachhaltig, da der Zweck mit dem Ende der Förderung oft verloren geht.

Die anschließende Mittagspause bot Raum für vertiefende Gespräche und zum Netzwerken, bevor ein digitales Grußwort der Europaabgeordneten Sabrina Repp (SPD) in die Nachmittagssession einstimmte. Repp, die für Mecklenburg-Vorpommern im Europaparlament und im Ausschuss für regionale Entwicklung sitzt, rief die wichtige Rolle der Europäischen Union für die Innovationsförderung im ländlichen Raum über Programme wie LEADER, EFRE und den ESF in Erinnerung. Diese sei aktuell gefährdet, wie die Diskussionen um den neuen EU-Finanzrahmen ab 2028 zeigten. Um gegenzusteuern und regionale Gestaltungsspielräume zu sichern, brauche es die Perspektiven aus den ländlichen Regionen. Die im Diskussionsforum erarbeiteten Handlungsempfehlungen könnten einen Beitrag dazu leisten, diese Perspektiven sichtbarer zu machen. Im Mittelpunkt des folgenden Programmteils standen genau solche Handlungsempfehlungen. In der Form eines World Cafés, waren die Gäste eingeladen, an drei Diskussionstischen Politikempfehlungen mit Leben zu füllen. Als Tischpaten begleiteten Suntje Schmidt, Jonathan Hussels und Ralph Richter vom IRS-Team die Gespräche und spiegelte die Ergebnisse anschließend ins Plenum zurück.

Dem World Café war eine Online-Abstimmung über die Wichtigkeit von sechs zur Diskussion stehenden Politikempfehlungen vorausgegangen. Dabei votierten die Teilnehmernden für die Themen „Regionale Innovationskultur stärken“, „Bedarfe ländlicher Innovator*innen stärker in Förderinstrumenten berücksichtigen“ und „Landkreise als Möglichkeitsräume positionieren“. Diese sollten an den Tischen ähnlich einem Prototyping mit Maßnahmen untersetzt werden. Die Gruppe zur regionalen Innovationskultur buchstabierte das Thema einerseits als Willkommensatmosphäre für neue Ideen in der ländlichen Gesellschaft, andererseits als von der Verwaltung bereitgestellter Ermöglichungsraum aus. Vorgeschlagene Instrumente waren unter anderem eine stärkere unternehmerische Bildung an Schulen, gemeinsame Arbeitsorte in den Dörfern und eine bessere Fehlerkultur in der Verwaltung. Der Tisch zu Landkreisen als Möglichkeitsräumen knüpfte hier an. Der Landkreis könne zum einen selbst als innovativer Akteur verstanden werden, zum anderen als Ermöglicher, der anderen Raum gibt. Für den ersten Fall schlugen die Diskutant*innen Formate wie eine mobile Verwaltung und die Einrichtung von Innovationslots*innen vor, für den zweiten Fall das Vernetzen von Akteuren (u.a. von regionalen Bildungsträgern) und die Kommunikation regionaler Alleinstellungsmerkmale nach außen („Storytelling“). Am dritten Tisch, der sich mit passfähigen Förderinstrumenten für ländliche Regionen befasste, wurde diskutiert, was geeignete Förderstrukturen ausmacht und wie Förderinstrumente konkret gestaltet werden könnten. In Hinblick auf die Strukturen forderten die Diskutierenden eine ausgeglichenere Förderung pro Kopf zwischen Stadt und Land sowie eine größere Vielfalt bei Mittelempfängern statt dem Übervorteilen von Fördermittelprofis. Für die konkrete Ausgestaltung wurden mehr inhaltliche Flexibilität und eine niedrigschwellige, unbürokratische Mikroförderung vorgeschlagen.

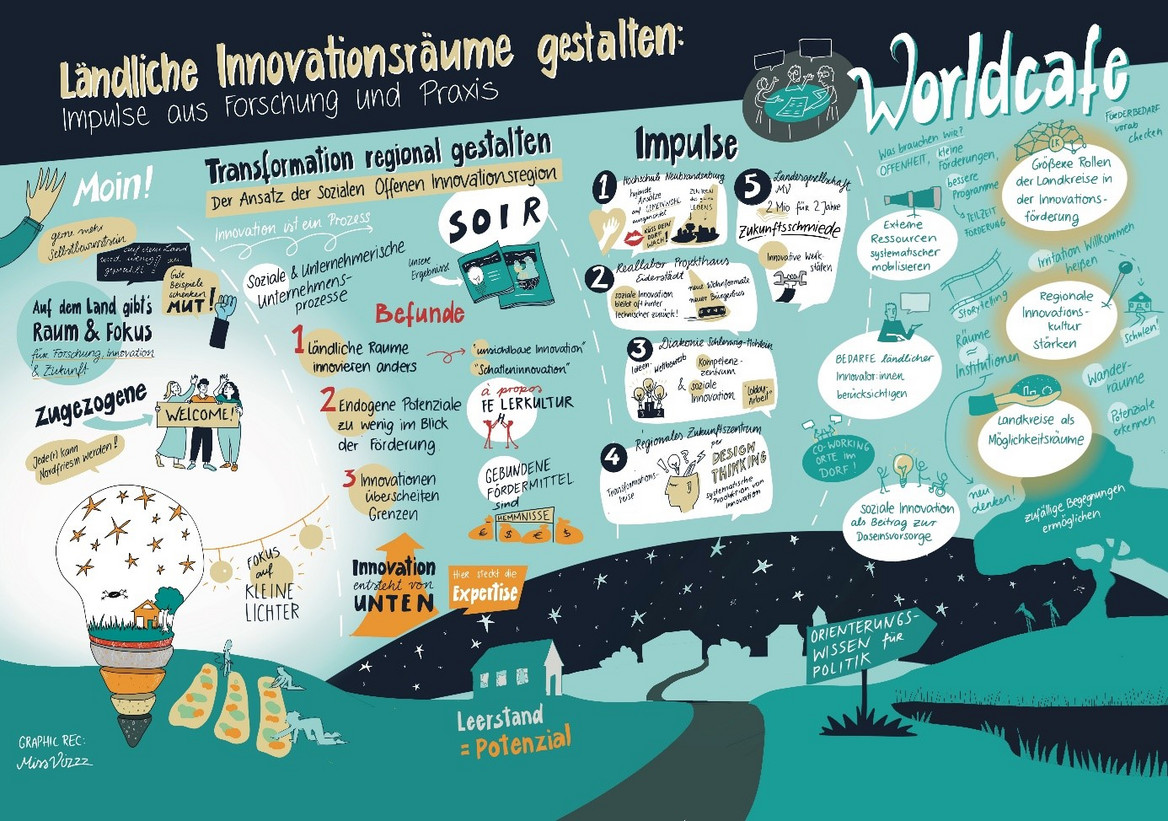

Das Dialogforum schloss mit Reflexionen durch Praxispartnerin Corinna Hesse sowie durch Veruschka Bohn (MissVizzz), welche die Veranstaltung mit einem Graphic Recording begleitete. Hesse betont die Wichtigkeit, Projektergebnisse und Empfehlungen in die Politik zu tragen. Wie schwer das sei, zeige für sie die Tatsache, dass politische Vertreter*innen beim Dialogforum fast gänzlich fehlten und sich nur mit digitalen Grußbotschaften zu Wort meldete. In der visuellen Zusammenfassung durch MissVizzz finden sich prägnante Symbole und Begriffe, die aus der Veranstaltung hängen bleiben: Eine Personengruppe mit einem “Welcome“-Schild, zwei Figuren, die das H aus FE LERKULTUR in den Händen halten, gebundene Fördermittel als Innovationshemmnisse und ein Schild, das auf das Orientierungswissen für die Politik verweist.