Hauptinhalt

Wachsende Ungleichheit: Zur sozialen Lage in (ostdeutschen) Großwohnsiedlungen

Großwohnsiedlungen gibt es im Osten wie im Westen Deutschlands. Doch ihre Ausgangslagen, ihre Entwicklungslinien und die soziale Zusammensetzung ihrer Einwohnerschaft unterscheiden sich in beiden Landesteilen deutlich. Waren Großwohnsiedlungen in Westdeutschland von Anfang an Schwerpunktorte der Zuwanderung und bewohnt von überwiegend einkommensschwachen Haushalten, machten die „Plattenbaugebiete“ in Ostdeutschland einen dramatischen Wandel durch: Von beliebten und sozial weitgehend homogenen Wohnquartieren zu Orten des Wegzugs und schließlich zu Zentren der Zuwanderung. Die sozialräumliche Ungleichheit in ostdeutschen Städten überholte in diesem Wandlungsprozess die in westdeutschen Städten.

Sowohl in West- als auch in Ostdeutsch-land wurden spätestens seit den 1960er-Jahren Großwohnsiedlungen in industriellem Geschosswohnungsbau errichtet, um Platz für die in der Nachkriegszeit stark wachsende Bevölkerung zu schaffen. Während Großwohnsiedlungen in Westdeutschland, wie beispielsweise Köln-Chorweiler, als wenig attraktive Wohnform angesehen wurden und oftmals überdurchschnittlich viele Gastarbeiter*innen und ihre Familien beheimateten, waren die in Plattenbauweise errichteten Großwohnsiedlungen im Osten, wie beispielsweise Cottbus-Sandow, beliebt und wurden von allen sozialen Schichten bewohnt. Dies hat einerseits städtebauliche Gründe, weil die Altstädte im Osten kaum modernisiert wurden, und suburbane Eigenheimsiedlungen nicht entstanden. Zum anderen konnten sozialräumliche Ungleichheiten kaum entstehen, weil die DDR insgesamt kaum ökonomische Ungleichheiten zuließ.

Verschärfte Ungleichheit in ostdeutschen Städten

Heute ist die Lage eine andere. Wie meine Kollegin Stefanie Jähnen vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin und ich 2018 in unserer Studie „Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte?“ zeigten, weisen die ostdeutschen (Groß-)Städte besonders tiefe Gräben auf, die sich in den letzten Jahren auch noch besonders stark vertieft haben. Das Ausmaß und die Dynamik der sozialen Ungleichverteilung im Osten erwies sich sogar als größer als in westdeutschen Städten – ein Befund, der für Aufsehen sorgte. Während die wenigen vorhandenen Studien die soziale Verteilung der Bevölkerung in den ostdeutschen Städten Mitte der 1990er-Jahre noch als sozial homogen beschrieben, wiesen die von uns untersuchten ostdeutschen Städte bereits 2005 eine höhere räumliche Ungleichverteilung von Armut (Segregation) auf, gemessen am Anteil der SGB II beziehenden Haushalte, als die westdeutschen Städte. Die Wohnquartiere der ostdeutschen Städte werden darüber hinaus im Zeitverlauf immer ungleicher, während dies in westdeutschen Städten kaum zu beobachten ist. Die Armut konzentriert sich zunehmend in Großwohnsiedlungen. Dabei sind die Armutsquoten in den Großwohnsiedlungen selbst in den letzten 15 Jahren nicht etwa angestiegen. Es ist eher so, dass sie, trotz der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung, konstant (hoch) blieben, während sie in den anderen Stadtquartieren stark zurückgegangen sind. Zuletzt waren Armutsquoten von 50 % unter Kindern in ostdeutschen Großwohnsiedlungen keine Ausnahme.

Etwas Differenzierung ist aber angebracht, denn die Befunde sind nicht homogen. Die Studie „Berliner Großsiedlungen am Scheideweg?“ des Kompetenzzentrums Großwohnsiedlungen e. V. von 2021 zeigt, dass die soziale Situation in den Westberliner Großwohnsiedlungen sogar noch angespannter ist als in Ostberlin. So liegt die Kinderarmut (der Anteil von Kindern in Familien mit Transferleistungsbezug) in den Westberliner Großwohnsiedlungen bei 50 %, in den Ostberliner Großwohnsiedlungen bei 37,5 % und außerhalb der Großwohnsiedlungen bei 22,6 %. Ost- und Westdeutschland haben gemein, dass es gerade die von Armut besonders stark betroffenen Wohnsiedlungen sind, die das Ausmaß sozialer Ungleichverteilung insgesamt maßgeblich bestimmen. Ein entscheidender Unterschied zwischen Ost und West ist jedoch, dass die Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland einen deutlich höheren Anteil der Gesamtbevölkerung beheimaten. Systematische Unterschiede zwischen Großwohnsiedlungen und anderen Quartieren wirken sich deshalb in den ostdeutschen Städten auch stärker auf gesamtstädtische Ungleichheitsmaße aus.

Wegzug nach Westen, Suburbanisierung und Innenstadtsanierung

Wie kam es nun zu der beschriebenen Entwicklung? In Folge der Friedlichen Revolution vollzogen sich ab 1989 drei sich überlagernde Wegzugstrends aus den ostdeutschen Großwohnsiedlungen. Zunächst begann aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit eine starke Abwanderung nach Westdeutschland. Hiervon waren vor allem Großwohnsiedlungen in der Nähe von Industriekombinaten betroffen (z. B. Halle-Neustadt oder Hoyerswerda). Die zweite Welle des Fortzuges setzte Mitte der 1990er-Jahre als Prozess nachholender Suburbanisierung ein, „in dessen Verlauf das Schwungrad der sozialen Entmischung seine eigentliche Dynamik gewinnt“, wie der Stadt- und Regionalsoziologe Carsten Keller schreibt. Der Prozess der Suburbanisierung setzte so spät ein, weil erst nach einigen Jahren in Ostdeutschland signifikante Vermögen angehäuft worden waren, die es erlaubten, ein Eigenheim am Stadtrand zu erwerben. Zudem lag der Leitzins der Deutschen Bundesbank bis Anfang 1993 bei rund 8 %, was die Kreditaufnahme wenig attraktiv machte, und verringerte sich dann bis Anfang 1996 auf 2,5 %. Bei der Gruppe, die in dieser Zeit ins Umland der ostdeutschen Städte zog, handelte es sich vorwiegend um finanzstarke Familienhaushalte aus den Plattenbaugebieten. Zurück blieben die Haushalte, die sich eine andere Wohnform nicht leisten konnten. Zunehmender Leerstand und Kaufkraftverluste ließen Dienstleistungs-, Handels- und Infrastrukturangebote in den Großwohnsiedlungen unwirtschaftlich werden und wegbrechen. In der Folge wurde die soziale Entmischung in den Plattenbauten nun selbst zum Auslöser für weiteren Wegzug. Verschärft wurde sie zusätzlich durch den Zuzug von Transferleistungsbeziehern in die ostdeutschen Großwohnsiedlungen.

Parallel zur Errichtung von Einfamilienhaussiedlungen in ostdeutschen Vororten und Dörfern wurden die Altbauquartiere in den Innenstädten vermehrt saniert. Die flächendeckende Sanierung setze zeitlich etwas später ein und war weniger dynamisch als die Suburbanisierung. Dennoch ist die Wanderung in sanierte Innenstadtlagen ein weiterer Faktor, der das hohe Ausmaß sozialer Segregation in einigen ostdeutschen Städten erklären kann. Gerade weil viele ostdeutsche Städte im Krieg weniger zerstört wurden als im Westen (mit Ausnahme von Dresden und Magdeburg), und die Altstädte nicht durch architektonische Moden und Experimente in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist die historische Bausubstanz erhalten geblieben. Die sanierten Innenstädte sind heute begehrte Lagen. Die Großwohnsiedlungen hingegen, die sich oftmals am Stadtrand befinden (z. B. Erfurt-Nord, Schwerin-Großer Dreesch, Leipzig-Grünau, Halle-Neustadt), schrumpften und entmischten sich zunehmend.

Innerhalb der Großwohnsiedlungen unterscheidet sich die soziale Situation noch einmal abhängig vom jeweiligen Baujahr: Die Großwohnsiedlungen, die vor 1977 errichtet wurden, sind weniger stark von Armut, dafür aber stärker von Alterung (Anteil über 65-Jähriger) betroffen als die Großwohnsiedlungen, die nach 1977 errichtet wurden. Die Ursache hierfür ist nicht in der baulichen Qualität der Gebäudebestände zu suchen, sondern vielmehr in der Lebensphase ihrer Bewohner*innen zum Zeitpunkt der Wende: Wer vor 1977 in eine Wohnung eingezogen war, hatte in den frühen 1990er-Jahren typischerweise schulpflichtige Kinder, was einen Wegzug in den Westen unpraktisch erscheinen ließ, und in den späten 1990er-Jahren (annähernd) volljährige Kinder, was wiederum den Umzug in ein Eigenheim weniger attraktiv machte. Jüngere Großwohnsiedlungen wurden typischerweise von jüngeren Familien bewohnt, welche die besonders aktiven Gruppen im Wegzugsgeschehen ausmachten. Somit sind die älteren Großwohnsiedlungen (z. B. Chemnitz-Yorckgebiet, Magdeburg-Brückfeld, Erfurt-Johannesplatz oder Jena-Lobe-da-West) bislang sozial stabiler geblieben, zusätzlich gestützt durch den Umstand, dass Altersarmut in den ostdeutschen Großwohnsiedlungen ein viel geringeres Problem darzustellen scheint als in westdeutschen Großwohnsiedlungen .

Dies liegt zum einen an dem hohen Anteil von Frauen, die in Westdeutschland nicht in Vollzeit gearbeitet haben. Dadurch ist die Altersarmutsquote von Frauen im Westen höher als im Osten. Hinzu kommt, dass in den westdeutschen Großwohnsiedlungen überproportional Migrant*innen wohnen, die zum einen eher von Arbeitslosigkeit betroffen waren, aber viel wichtiger noch, teilweise keine vollen Rentenanwartschaften erworben haben. In den ostdeutschen Plattenbaugebieten gab es bis 2014 kaum Menschen mit Migrationshintergrund.

Die älteren Großwohnsiedlungen werden aber in den kommenden Jahren durch den Tod der Erstbeziehenden einen deutlichen Wandel erleben. Baulich jüngere Quartiere (z. B. Rostock-Groß-Klein, Erfurt-Berliner Platz, Halle-Silberhöhe oder Schwerin-Mueßer Holz) waren besonders stark betroffen von Wegzug und Entmischung.

Großwohnsiedlungen als Ankunftsquartiere für Migration

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund bzw. ohne deutsche Staatsangehörigkeit war bis vor einigen Jahren der Aspekt, der sich am stärksten zwischen ostdeutschen und westdeutschen Großwohnsiedlungen unterschied. Vor 2014 lagen die Ausländeranteile in den Großwohnsiedlungen der großen ostdeutschen Städte nirgendwo über 6 % und nur in wenigen Städten waren die Ausländeranteile in den Großwohnsiedlungen höher als in den restlichen Wohnlagen. Dies änderte sich zwischen 2014 und 2017, also in einer Phase ausgeprägter Fluchtmigration nach Deutschland. In deren Folge wurden gerade die wirtschaftlich schwächsten Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland zu Schwerpunktorten der Einwanderung.

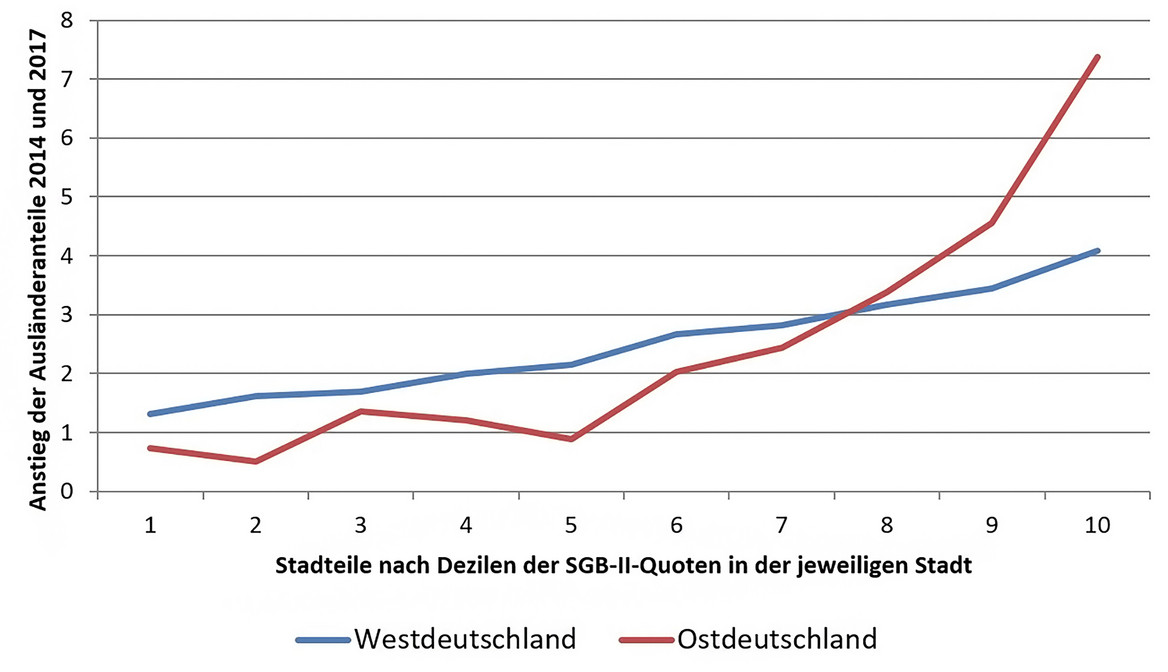

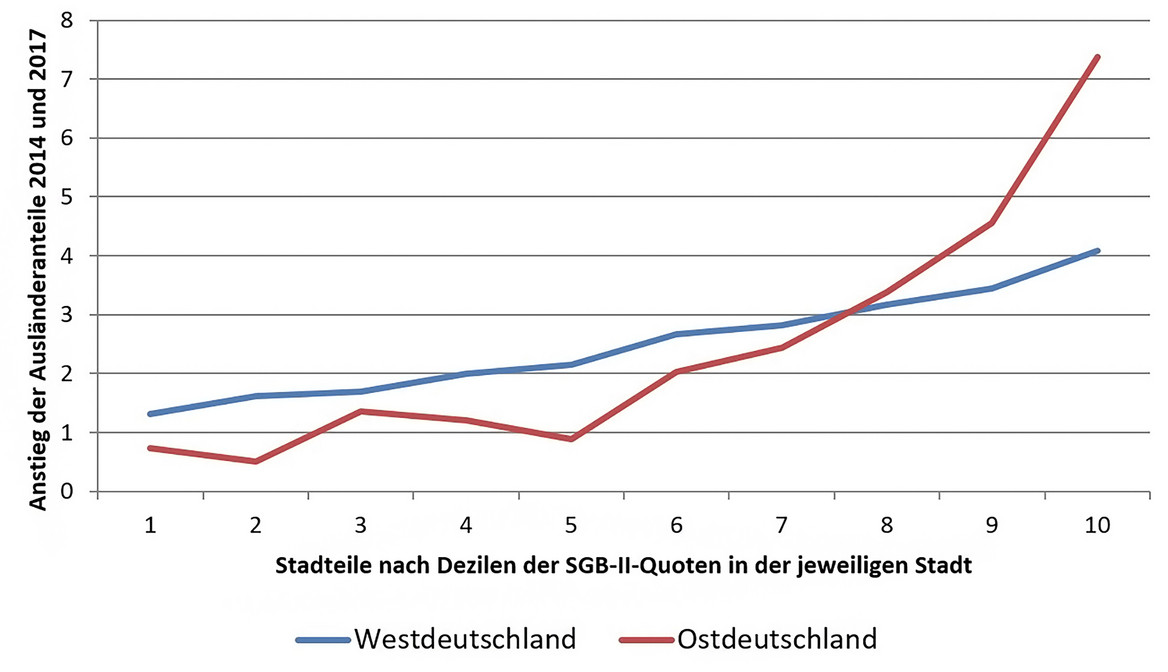

Wie man in der Abbildung sieht, veränderten sich die Ausländeranteile in den Quartieren von 86 untersuchten Städten zwischen 2014 und 2017. Dabei zeigt sich für die westdeutschen Städte, dass die Ausländeranteile in den sozial privilegiertesten Stadtteilen (1. Dezil, also die einkommensstärksten 10 % aller Stadtteile, gemessen am Durchschnitt ihrer jeweiligen Städte) mit 1,3 Prozentpunkten am geringsten ansteigen und in den sozial am stärksten benachteiligten Stadtteilen (10. Dezil) mit 4,1 Prozentpunkten am stärksten ansteigen.

Dieser Zusammenhang zwischen Zuwanderung und sozialer Lage ist in den ostdeutschen Städten noch deutlich stärker zu beobachten. Während die Ausländeranteile in den sozial privilegierten bis mittleren Lagen lediglich um rund einen Prozentpunkt angestiegen sind, zeigt sich ab dem 6. Dezil ein sehr starker Anstieg. Im 9. und 10. Dezil, in welchem sich weit überwiegend die Großwohnsiedlungen finden, stiegen die Ausländeranteile um 4,5 bzw. 7,3 Prozentpunkte. Insofern müssen gerade die am stärksten sozial benachteiligten Quartiere die größte Integrationsleistung erbringen.

Ein Großteil dieser Entwicklungen ist darauf zurückzuführen, dass die neu zugewanderten, überwiegend einkommensschwachen Gruppen sich vor allem in Gebieten niederlassen konnten, in denen die Leerstandsquoten hoch waren. In Ostdeutschland waren dies besonders Großwohnsiedlungen am Stadtrand, beispielsweise südliche Halle-Neustadt und Schwerin-Mueßer Holz. Wo es weniger Leerstand gab (z. B. in Jena, Rostock oder Potsdam), war der Auslandszuzug weniger sozial selektiv.

Dennoch unterscheiden sich die west- und ostdeutschen Großwohnsiedlungen bezüglich ihrer ethnischen Zusammensetzung immer noch sehr stark voneinander. Betrachtet man z. B. die Westberliner Großwohnsiedlungen, so lag der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 2018 bei 49,4 %. Die Ostberliner Großwohnsiedlungen lagen mit einem Anteil von 24,9 % weit unter dem Berliner Durchschnitt. Aber nirgendwo war der Anstieg in den letzten Jahren so stark wie in den ostdeutschen Großwohnsiedlungen.